| |

|

避難所に鳥さんのフードが備蓄されていることはまずありませ

ん。人の食品はすぐに配給される場合が多いですが、ペットフ ードはかなり時間がかかります。鳥さん用であれば最悪配給さ れないことも考えられるため、慣れたフードを多めに用意をし ておきましょう。普段ペレット食の鳥さんでも、環境の変化で 食べが悪くなることもあります。シードや嗜好性の高いフード も合わせ用意しましょう。鳥さんの好きなものを把握し、粟 穂、カナリーシード、オーツ麦、ひまわり、麻の実などを用意 しておくと良いでしょう。 |

|

水は硬度の低い日本の軟水を用意しましょう。硬度の高い硬水(主に海外製品)を与え続けると、内臓に負担をかける恐れがあります。水道水が使えるようになればそちらが一番望ましいでしょう。

(ヨウム・オオバタンに限り硬水を用意しましょう)

|

|

普段から放鳥は長くても1時間にとどめ、ケージで落ち着いて過ごせるようにしておきましょう。ケージは閉じ込めておく場所ではなく鳥さんが安心して過ごすための空間です。また、キャリーに慣らしておくと移動や通院のときにも役立ちます。

|

|

防寒性のあるもの(保冷バッグなど)が良いでしょう。

|

|

保温効果を高めるためにフリースなどで覆うと良いでしょう。また、暗くすることで無駄鳴きを防ぐことができます。段ボールでも応用可能です。

|

|

すぐに避難できるよう、避難用のケージやキャリーにあらかじめセットしておきましょう。

|

|

ケージの扉の固定やケージの補修など多用途に使用可能です。

|

|

逃亡防止のためです。

特に自分で扉を開けてしまう鳥さんには注意しましょう。

|

|

鳥さんの名前、誕生日、性別、飼い主の連絡先、 病歴、かかりつけの動物病院など |

|

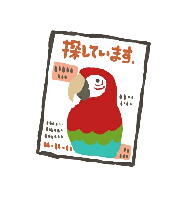

特徴などを書き、逃げた日付や場所のみ記入できるようにしておくとすぐに使えます。 |

|

携帯電話に画像を保存しておくとポスター同様に捜索時に有効です。 |

|

ティッシュやトイレットペーパー、ウェットティッシュ、敷紙、ビニール袋などは多めに用意しておくと安心です。 |

|

防寒のためとフードや羽の飛び散りを防ぐため。中の様子が見えるよう透明なものが望ましいです。かじってしまう鳥さんの場合は段ボールの方が良いでしょう。 |

|

鳥さんは体調が悪くなると体温が下がるため、保温がとにかく重要です。ただし低温やけどや酸欠に注意が必要です。夏季は入手しにくいため冬のうちに多めに用意しておきましょう。 |

|

温度管理に。センサー付きの最低最高温度計が使いやすいでしょう。 |

|

食欲がない場合、夜間でも採食できるように使用します。 |

| |