長谷川邸 Hasegawa House 長岡市

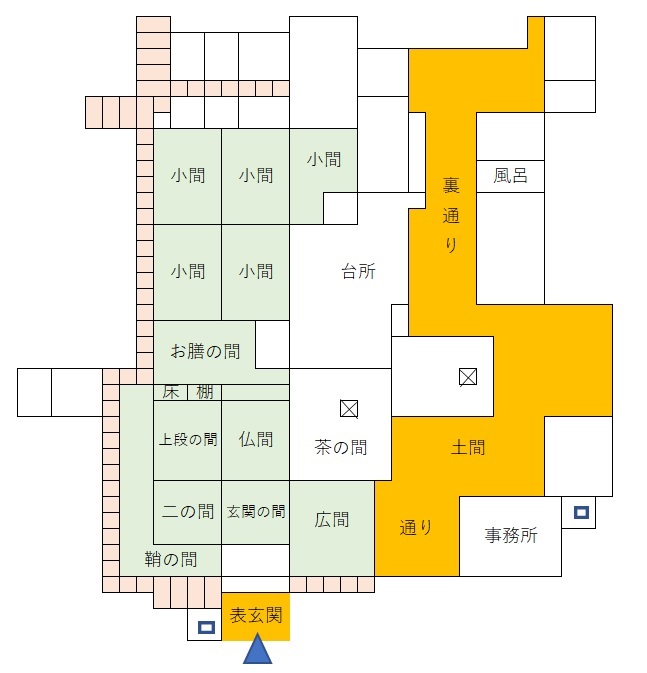

| 長谷川邸は、県内最古の民家とされ、豪雪地帯で有名な丘陵地帯の越路町塚野山に位置する。長谷川家は、武士の出身といわれているがその出自はあきらかでない。江戸時代初めごろに、東谷村の庄屋五十嵐氏を頼って入村し、居を構えたといわれる。 慶安元年(1649)の古文書には、既に庄屋を務めたという記述があり、代々市郎左衛門または市郎右衛門を名乗り、世襲庄屋を務めた。 歴代当主は、新田開発や治山治水に心を砕き、浪費を戒め、産の土台を堅守した。山間地に多かった不作や飢饉では、村民の生活を保障すると共に土地を集積した。文政元年(1818)以後の上山藩支配時は大庄屋格として三島町の山田家、小国町の山口家と藩財政を支えた。 このころには塚野山四カ村(本村・東谷・西谷・西谷新田)の田畑山林の七割を集積し、小作米4,,000俵の山村地主であった。 長谷川家は山林を多く所有していたため、戦後農地改革で、多くの大地主が破綻していく中で、奇跡的に経済的に維持ができたのである。  柏崎と小千谷を結ぶ小千谷街道に面した間口約70メートル、奥行き120メートルという広大な屋敷は、宝永3年(1706)の大火で焼失した後、享保元年(1716)に再建されたと伝えられている。現存する県内最古の民家だ。周囲に堀をめぐらせた広大な敷地内に屋敷を構えている。 主屋はこの敷地の中央やや前よりにあり、背後には畑をへだてて数棟の蔵がならんでいる。 城門のように大きな扉を持つ表門をくぐると、まず目に入ってくるのは正面に建つ重厚なたたずまいの主屋。どっしりとした構えの大玄関が特徴的である。主屋は寄棟造、茅葺で前面の表向き部分とその背後の奥向きの部分、これらの南側面に突出する土間部分からなり、棟は上手側面から見ると「ウ字型」になっている。 建物には、いたるところに良木銘木が用いられており、さらに差し鴨居で固めたり、小屋材には堅木を多様するなど豪雪に耐える工夫も凝らされている。表向きの部分は土間に接する「広間」、「茶の間」、この上手の「玄関」、「仏間」、最も上手の「二の間」、「上段の間」の6室からなり、上手の部分には「鞘の間」が廻っている書院造である。8畳の上段の間には「床」「棚」が並び、北面に花頭窓を供えた付書院には見ているだけで心が落ち着く風情が漂う。 奥向き部分は「茶の間」の背後に接続する「台所」があり、その上半奥へ3室の「小間」を配している。土間部分は桁行6間半、梁間5間半あり、上屋柱9本が規則正しくたっている。 邸内の「帳蔵」内には、県内有数の七千点を超す文書が眠り、当主の日記「諸記」も国の重文指定。 長谷川邸の重要文化財指定は昭和57年(1982)、越後豪農の館としてはもっとも遅れた。 昭和59年(1984)から5年の歳月をかけて内部の改変、修理が行われ、諸設備を整えて再公開された。この復元で平面積は185坪となり、1700年代初頭において本格的座敷を供えた大規模な上層農家の盛況ぶりがより忠実に再現された。この家は新潟県の大地主層の代表的な住宅である。 また中越地震と中越沖地震で建物の基礎が傾き、土壁が落ちる被害があったが修復した。 国宝・重要文化財(建造物) の内容は以下の通りである。 ①主屋 ②新座敷 ③表門 ④井籠蔵 ⑤帳蔵 ⑥新蔵 現地案内看板

重要文化財 旧長谷川家住宅 昭和五十七年六月十一日指定 長谷川家は、戦国武士の流れをくむ名門で、既に慶長の頃には当地に移り、村役人として村の開発に貢献し、住民の信頼を得て代々村里(むらおさ)として世襲庄屋を勤めてきた旧家である。 近代は、塚野山郷の山村地主として栄え、その豪壮な屋敷構えは現在でも通る人々の注目の的となっている。 現在の主屋は宝永三年(一七〇六)の塚野山の大火で焼失した後、十年後の享保元年(一七一六)にはほぼ完成したと伝えられており県下でも民家としては最古に属する木造建築物である。 長岡市教育委員会 長谷川邸  地図 地図

ストリートビュー ストリートビュー

|

|

|