青梅ナビ

| 掲載日 平成14年5月15日 |

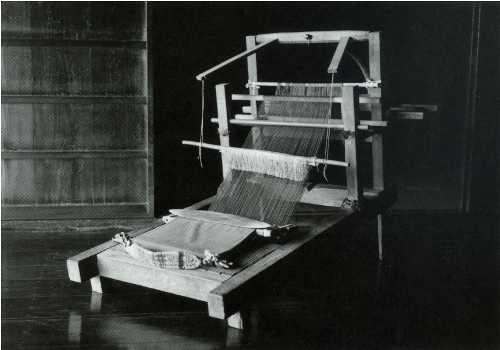

ハアー ハアー 鯉の長淵 ハアー 傘で名高い青梅の町は 今じゃ夜具地で日本一 こんな機織り唄にもあるように青梅町を中心とした周辺の村々の多くは、古くから機織りが盛んでした。 明治・大正のころまでは「機織り、養蚕、糸引き( 青梅市郷土博物館には 江戸時代に作られたものと思われますが、今でも完全に使

用できるものであり、西多摩地区内でも数少ない貴重なものです。 地機は 青梅は、江戸期には青梅縞( 地機を使い、昭和年代まで織物をしていた人の話によると、一反(幅約27㎝、長さ約8.4メートル)を織るのに4・5日かかり、天気のよい日には縁側で一日中織り続けたそうです。 江戸、明治、大正のころの青梅地方では、チャンカラン、チャンカランという手織りの機音と織り子たちの機織り唄 が、あっちからもこっちからも聞こえていたことでしょう。 | |

|---|---|---|

| 市文化財保護指導員 小川 秋子 | ||

参考資料『青梅文化財・史跡・天然記念物』より 参考資料『青梅文化財・史跡・天然記念物』より |

郷土資料館に展示されている 郷土資料館に展示されている | |